С Петром Калнышевским связано не только возведение церквей в густозаселенной Гетманщине, но и обустройство христианских святынь в степной пустыне Запорожья, заселяемой его стараниями православным людом. Именно благодаря ему в Запорожском крае впервые возникла упорядоченная церковная организация, распространившая свою духовную власть далеко вглубь некогда бывшей кочевнической степи.

Чтобы сполна оценить величину благодеяния Петра Калнышевского в отношении Православия, нужно иметь в виду, что его деятельность разворачивалась во время секуляризационных реформ Екатерины II, лишивших Церковь значительной части имущества и поставивших духовенство под жесткий контроль государства.

В биографии последнего кошевого много неясного, особенно слабо освещен источниками ранний период его жизни. Очень может быть, что Петр Калнышевский происходил из священнической семьи. Именно происхождением из священнической семьи можно объяснить то особое пристрастие к строительству церквей и дарению православным храмам дорогих вкладов, а также знание богослужебных тонкостей, которое отличало его от многих других запорожских кошевых атаманов. Судьба распорядилась так, что Петр Калнышевский не стал священником, как его родной брат Семен, а вслед за старшим братом, Андреем Калнышем, пошел на Запорожскую Сечь.

Имя Петра Калнышевского появляется в документах архива Коша Запорожской Сечи с начала 50-х годов XVIII в., когда он занимает высшие старшинские должности. Сначала был военным есаулом, который отвечал за состояние и организацию войска, затем — военным судьей, то есть третьим лицом после кошевого атамана, которое входит в состав Коша (запорожского правительства). С 1762 гг. — он короткое время был кошевым. И, наконец, в 1764-1775 годы Петр Калнышевский — бессменный кошевой атаман, с того времени он становится самым влиятельным и богатым человеком на Сечи. Причем возрастание его власти и богатства изначально было связано с щедрыми вкладами, вносимыми в православные храмы.. Он руководит Запорожской Сечью в течение десятилетия, предшествовавшего катастрофе — окончательному уничтожению российским царизмом Запорожской Сечи. Как военный деятель Петр Калнышевский принимал активное участие в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1768-1774 годах, отличился вместе с запорожцами при взятии Очакова, Кинбурна, Бахчисарая, Хаджибея и др. Заслуги Петра Калнышевского неоценимы. За время руководства Сечью, он создал на ее землях мощную сельскохозяйственную экономику, сохранил для Украины выход к Черному морю, способствуя распространению украинского экономического присутствия в запорожских степях . За 10 лет кошевого атаманства Калнышевского появилось в Запорожье 45 новых сел, 4000 хуторов земельщиков, в которых до 1775 года было населения около 55 000 человек.

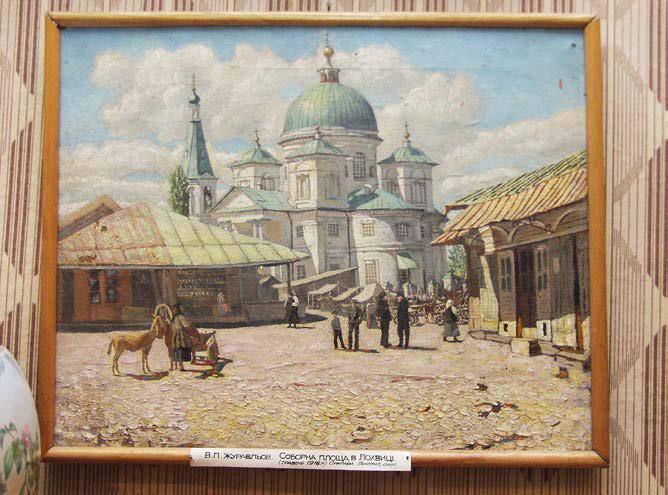

Покровская церковь в Ромнах. 1764 р. Построена на средства П. Колнышевского

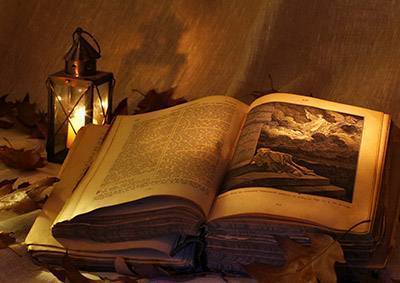

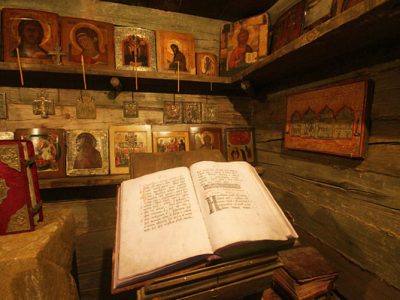

А еще кошевой атаман уделял большое внимание развитию культуры и духовности. За его счет были построены более 30 православных храмов, в частности, церкви в Лохвице, в Межигорском монастыре, в Ромнах, в его зимовнике (ныне село Петриковка). В годы его пребывания кошевым атаманом Кош финансировал строительство Троицкого собора в Самаре (теперь Новомосковск) и в селах Поорелья (Могилев, Бабайковка, Личкивка, Гупаловка и др.). При монастырях и церквях действовали школы и госпитали для обездоленных. Троицкому собору Калнышевский подарил величественное Евангелие полметра высотой, 32 см шириной, и оно в то время стоило 600 рублей золотом. Сейчас это Евангелие находится в Роменском краеведческом музее. Строительство церкви Святой Троицы в родном селе Пустовойтовка Петр Иванович начал летом 1773 года. Ее возведение, вероятно, уже не имело таких оснований социального престижа, как создание храмов в Лохвице и Ромнах. Если строительство церквей в Лохвице, Ромнах и Пустовойтовке обуславливалось частным интересом Петра Калнышевского и производилось на его личные средства, то оказываемое им содействие Киево-Межигорскому Спасо-Преображенскому монастырю было связано со служебным долгом, поскольку Войско Запорожское Низовое с конца ХVII века выступало в роли ктитора этой обители. Как и прежние кошевые атаманы, Калнышевский продолжал оказывать большую материальную поддержку Межигорью. Однако отношения с межигорскими иноками сильно разладились после того, как Калнышевский при содействии Григория Потемкина убедил Синод возвести начальника сечевых церквей отца Владимира Сокальского во архимандрита. Из-за этого Киево-Межигорский монастырь утратил духовную власть над Запорожьем, а вместе с тем потерял и большую часть своих доходов.

Соборная площадь в Лохвице (картина В. Журавлева)

Как предводитель Войска Запорожского, Петр Калнышевский инициировал строительство большой церкви на Никитином перевозе (ныне г. Никополь), где планировалось обосновать новую Сечь. Однако, из-за протеста турецкого правительства, строительство Сечи на Никитином перевозе не было осуществлено. Поэтому и проект новой церкви остался нереализованным.

Дорогие дары жертвовались Петром Калнышевским и в сечевую церковь. До сего времени сохранилось только одно из них – Евангелие на александрийской бумаге “московской печати” с богатым окладом. Возведение церквей и щедрое пожертвование даров в православные храмы способствовали укреплению авторитета Калнышевского среди запорожского казачества, а также стало хорошей рекомендацией для российских властей.

В 1763 году правительство Екатерины II, недовольное тем, что на Запорожье атаманы избираются, а не назначаются имперской властью, выступило против избрания Калнышевского и заставило его отдать булаву прежнему кошевому Григорию Лантуху. Но впоследствии отношение центральной власти к нему изменилось; 10 марта 1765 года глава Малороссийской коллегии Петр Румянцев в письме к Екатерине ІІ предложил утвердить Калнышевского неизменным кошевым атаманом, рекомендовав его как человека рассудительного и уважаемого среди казачества. Тем не менее, надежды на то, что Калнышевский будет послушным исполнителем распоряжений верховной власти, не оправдались.

Закрепившись в статусе кошевого атамана в 1765 году, Петр Иванович предпринял активные меры, направленные на заселение запорожских земель. Причиной тому была жесткая борьба за владение степными пространствами, особенно обострившаяся в последнее десятилетие существования Сечи. Итак, в обстановке неуклонно обостряющегося конфликта из-за земли в северных и северо-восточных районах Запорожских Вольностей интенсивно формировалась сеть сельских поселений. Для того чтобы окончательно закрепить эти поселения под властью Сечи, необходимо было построить в каждом из них православные храмы. Отметим, что не только потребность веры двигала крупномасштабным храмовым строительством, которое Петр Калнышевский развернул на Запорожье в последние пять лет существования Сечи, но и прагматические интересы, заостренные жесткой поземельной борьбой. Именно эти интересы вынуждали Калнышевского запрещать поселянам запорожских слобод посещать церкви, находящиеся в военных поселениях на территории Новороссийской губернии, поскольку это могло привести к оттоку населения из Запорожья.

Троицкий собор г.Новомосковск (фото XIX в.)

Кроме множества небольших церквей, возводимых в недавно образованных населенных пунктах Запорожья за счет Войска или местных поселенцев, стараниями Калнышевского было заложено два крупных храма. На собственные деньги Петра Ивановича строилась церковь Святого Георгия в селе Петриковка, названном так по имени кошевого атамана. Участием Калнышевского отмечено и начало строительства СвятоТроицкого собора в с. Новоселица (также называлась Самарчик; ныне Новомосковск), который возводился на месте прежней небольшой церкви, уже не вмещавшей всех прихожан. Однако основные строительные работы под руководством мастера Акима Погребняка велись в 1775–1778 годах, то есть в период, когда Петр Калнышевский уже находился в соловецком заточении.

Девятикупольный Свято-Троицкий собор в Новоселице был, без сомнения, крупнейшим храмом среди всех запорожских церквей. Причем его возведение не заняло столь длительного времени, как производимое Калнышевским строительство церквей в Лохвице и Ромнах, что свидетельствует о более благоприятных условиях для его создания. Вероятно, наиболее крупные вклады в строительство Свято-Троицкого собора внесли члены его ктиторского совета, среди которых находились люди из ближайшего окружения последнего кошевого атамана.

К весне 1775 года возникла угроза перерастания поземельных споров между запорожцами и российскими военнослужащими в серьезный конфликт; после длительных колебаний правительство Екатерины II признало запорожцев главным его виновником. Петру Калнышевскому не дали времени не только приехать в столицу для дачи объяснений, но даже и ознакомиться с решением Совета. Было принято окончательное решение о ликвидации Войска Запорожского и разрушении Сечи 7 мая. К тому времени уже были взяты под стражу запорожские старшины.

Полная ликвидация Запорожской Сечи совпала с праздником Святой Троицы, а именно 4 июня 1775 года. Захватом Сечи руководил генерал Петр Текиля. Учитывая военное преимущество московского войска, казаки сложили оружие и сдались.

Народное предание, записанное историком Яковом Новицким, гласит, что Петр Калнышевский, узнав о приближении российских войск, как истинный христианин, пошел молиться в церковь. Народная молва указывает и на причину, почему истинно православный кошевой атаман не позволил запорожцам оказать вооруженное сопротивление — из-за боязни греха перед Богом в пролитии христианской крови:

«Козак Васюра осідлав коня і подався до кошового. Прибіг, вскочив на порог і співа:

«Дозволь, батьку отамане,

Нам на башті стати:

Москаль стане із мечами,

А ми с палашами,

Не вибьємо палашами,

Вибьєм кулаками,

Нехай слава не поляже

Проміж козаками!..

Калниш йому і отспівує:

Не дозволю, милі братці,

Вам на башті стати,

Бо єдна кров, хрістіянська,

Когда кошевой Петр Калнышевский вышел вместе со старшиной навстречу российским войскам, то был тут же арестован вместе с войсковым писарем Иваном Глобой и войсковым судьей Павлом Головатым. После ареста они почти год находился в московской конторе Военной коллегии под присмотром ее вицепрезидента Григория Потемкина. Всевластный екатерининский фаворит в то время вынашивал планы дальнейшего расширения возглавляемой им Новороссийской губернии за счет запорожских земель и турецких владений в Причерноморье. Калнышевский ему мешал, прежде всего тем, что был законным руководителем автономного образования, находящегося в составе Российской империи, – Войска Запорожского Низового. Потому Потемкин и форсировал вопрос об уничтожении Сечи, которое (в виду особых заслуг запорожцев и их кошевого атамана в последней войне с Турцией) вовсе не было необходимостью для имперской власти. По сообщению от 8 июня 1776 года, Потемкин подал на рассмотрение Екатерины предложение о пожизненном заточении запорожского кошевого атамана в Соловецком монастыре, а арестованной старшины в находящихся в Сибири монастырях, что и было утверждено императрицей. Святейший Синод получил предписание дать распоряжения соответствующим монастырям.

Московское войско после себя оставило только руины — уничтожена символика, забраны сокровища, разгромлены дома и церкви. Но центром расправы стали старшины и сам кошевой атаман Петр Иванович Калнышевский, он был оправлен в ссылку на 25 лет. Историк Димитрий Иванович Эварницкий, он же Яворницкий, имеет детализированный фрагмент описания пути Петра Калнышевского до места его заточения: «шлях кошового отамана проходив через Москву в Архангельськ. Арештанта везли під суворим інкогніто і міцним караулом, не називаючи ніде ні його імені, ні прізвища. З Архангельська його відправили через Біле море в Соловецький монастир, де він перебував під дуже пильним наглядом».

Соловецкий Спасо-Преображенский мужской монастырь был крупнейшей православной обителью, основанной преподобными отцами Савватием, Зосимой и Германом, как считается, в 1436 году. Сосредоточение в Соловецком монастыре огромных материальных ресурсов имело духовное предназначение, благодаря чему в этом отдаленном уголке Приполярья были возведены выдающиеся памятники православной архитектуры, а Соловки из места солеварных и рыболовецко-охотничьих промыслов превратились в один из самых значительных центров христианского мира. Ежегодно на Соловки в большом количестве приезжали паломники и добровольные трудники со всей России.

Соловецкий монастырь. Современный вид.

Но в монастыре в течении нескольких веков существовало и скрытое от глаз благочестивых паломников пространство – тюрьма, в которой содержались узники, обвиненные в тяжких преступлениях против государства и Церкви. Размещение узников на Соловках обусловливалось нахождением там труднодоступной крепости, связь с которой по морю поддерживалась всего несколько месяцев в году; даже в начале июня кораблям приходилось пробираться сквозь плавающий лед. Тюремные функции монастыря усилились во времена правления Екатерины II, что стало прямым следствием проводимой ею секуляризационной реформы. Согласно императорскому указу об учреждении духовных штатов 1764 года, монастырь лишился почти всех вотчин. Были переданы в государственную казну все монастырские “остаточные” деньги; из всех прежних соловецких владений на материке остался только загородный двор при Сумском остроге, в котором некогда жил один из основателей Соловецкого монастыря преподобный Савватий и где находилась летняя резиденция соловецкого настоятеля.

Корабль, везший Калнышевского, достиг Соловков к 29 июля, поскольку именно этим днем датируется передача А. Пузыревским в монастырскую казну денег, предназначенных для содержания Калнышевского и первая исповедь кошевого атамана в стенах этого монастыря. Содержание Калнышевского в заключении производилось за счет денег, ежегодно присылаемых из Новороссийской губернской канцелярии, в казну которой поступило его конфискованное имущество, с выдачей 1 рубля на день.

По преданию, арестант был среднего роста, но широкоплечий и здоровый, но скоро постарел и похудел. На Соловках он находился 25 лет в темнице в одиночной камере, но гордо переносил ужасные условия пребывания, ни разу не обратившись за помилованием.

Находясь в православном монастыре, Петр Калнышевский, регулярно исповедовался и причащался. Трижды в году, на Пасху, Преображение и Рождество, его выводили из кельи, вероятно для присутствия на богослужениях и торжественном обеде в одной из палат Успенского трапезного собора, и при этом конвоиры предостерегали людей, которые пытались с ним заговорить, что с этим человеком нельзя разговаривать.

Пребывая в заточении, Калнышевский продолжал вносить ценные дары в православные храмы. В 1794 году он пожертвовал СпасоПреображенскому собору Соловецкого монастыря запрестольный крест, изготовленный из серебра весом более 30-ти фунтов, в 1798 году на средства Калнышевского была изготовлена сребропозлащенная риза с венцами, а накануне своего освобождения из заключения, в 1801 году, поднес в дар монастырю оклад для Евангелия, напечатанного на александрийской бумаге. Итак, все указанные предметы, хранящиеся до начала ХХ века в монастырской ризнице, составляли богатые подношения, данные страждущим узником. Если, исходя из веса драгоценных металлов и приблизительной оценки работы, предположить цену запрестольного креста и ризы по 1000 руб. каждая и прибавить известную цену оклада Евангелия, получим общую сумму 4435 руб. Зная, что ежегодно Калнышевский получал на свое содержание примерно 360 руб., получится, что для сбора этой суммы ему понадобилось 12 лет и 3 месяца. Зная, что общий срок его пребывания в соловецком заключении составил без малого 25 лет, получается, что практически половина всего денежного содержания употреблялась Петром Ивановичем для дарения монастырю. Вероятно, что в ответ на щедрые вклады, архимандрит значительно облегчал условия содержания кошевого атамана в заточении, имея все возможности исполнять предписания светских властей с большой долей условности.

Скорее всего, в последние годы, проведенные на Соловках, Калнышевский уже не знал той отчаянной нужды, о которой писал наместник монастыря о. Симон в 1779 году. Теперь он мог позволить себе носить другое платье, по сравнению с тем, что тлело на его теле из-за капель дождя, проникавших сквозь дырявую крышу его тюрьмы.

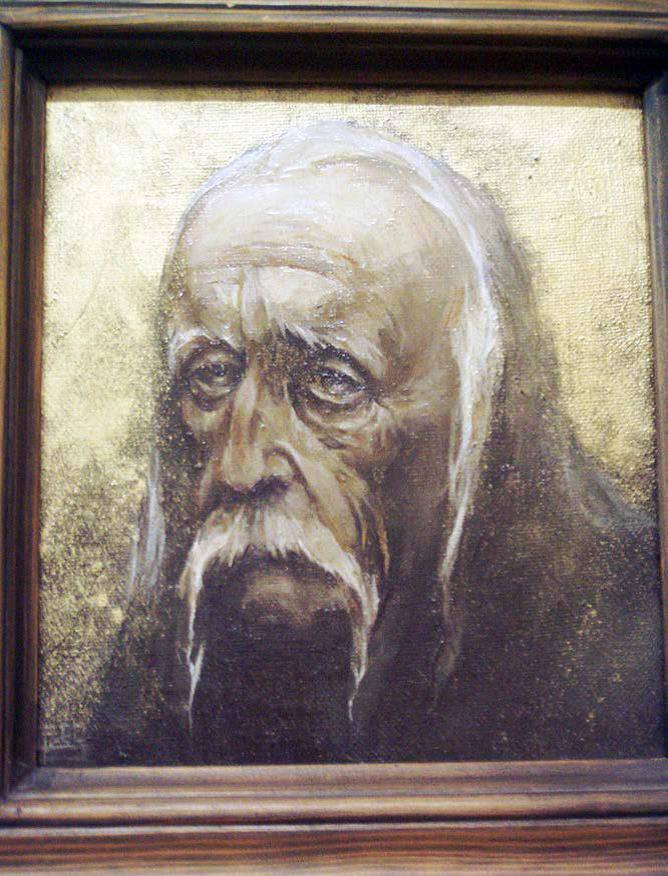

Пётр Калнышевський (картина В.В. Феоктистова)

Богомольный узник дождался своего освобождения весною 1801 года. 15 марта того года император Александр I, по случаю своего восшествия на престол, издал указ об амнистии лиц, содержащимся в заключении по ведомству Тайной экспедиции. Петр Калнышевский значился среди тех, кто был включен в список №1 – “о заключенных в крепостях и в разныя места сосланных с лишением чинов и разнаго достоинства”, предписывалось “освободить их немедленно из настоящих мест их пребывания и дозволить возвратиться, кто куда желает, уничтожа над последними и порученный присмотр”. Во исполнение данного указа, Правительствующий Сенат 17 марта подготовил соответствующее распоряжение архангельскому гражданскому губернатору И. Ф. Мезенцеву, дошедшее по месту назначения 29 марта. Губернатор в тот же день отписал соловецкому архимандриту Ионе об освобождении бывшего запорожского кошевого атамана Петра Калнышевского. Сложно представить обстоятельства доставки этого предписания на Соловки, поскольку навигация, как было показано выше, обычно открывалась в начале июня. И все же, 4 мая того же года архимандрит ознакомил Калнышевского с монаршим указом; из этого видно, что, в виду важности дела, правительственное распоряжение доставлялось на Соловки с риском для жизни курьеров. Ответ кошевого атамана монастырский писарь записал следующим образом: “…Поелику ныне достиг уже я совершенно глубокой ста десятилетней старости и лишась совершенно зрения, не могу отважиться пуститься в путь столь дальний, а расположился остатке дней моих посвятить в служение Единому Богу в сем блаженном уединении, к коему чрез двадцатипятилетнее время моего здесь пребывания привык я совершенно, в обители сей ожидать с спокойным духом приближающагося конца моей жизни”; далее излагалась просьба сохранить ему ежегодную выдачу 365 руб. “дабы остаток дней моих, мог я провести здесь безбедно”. Прошение Калнышевского было удовлетворено11 июля 1801 года Александром I, который предписал “оное жалованье продолжать производить по смерть его”.

Итак, следуя старому запорожскому обычаю, Петр Калнышевский остался доживать свой век в православном монастыре. Его благочестивая смиренность и откровенная набожность, явленная щедрыми пожертвованиями соловецкой обители, без сомнения, внушала искреннее уважение монашеской братии.

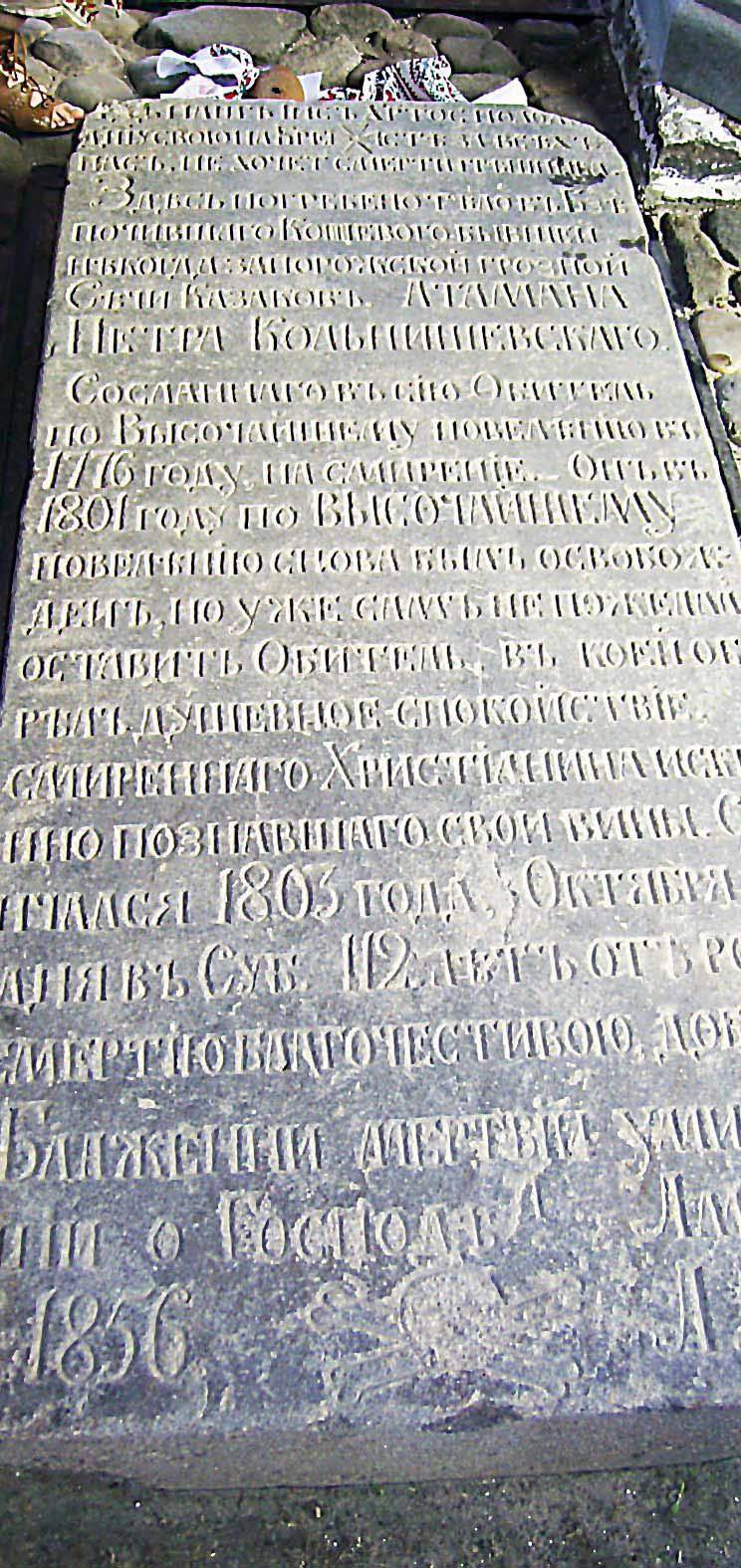

Умер Петр Иванович 31 октября 1803 года и был похоронен на почетном месте – южном подворье Спасо-Преображенского собора. Это было особой честью, оказанной последнему запорожскому кошевому соловецкими иноками.

Плита с могилы Петра Калнышевского (прорисовка А.Харлана)

Первые два десятилетия советской власти были крайне неблагоприятными для сохранения уникальных памятников Соловецкого монастыря, также как и могилы Петра Калнышевского. Летом 2002 года в Германовском дворике (у часовни преподобного Германа) был обустроен “Монастырский некрополь” Соловецкого кремля, предназначенный для размещения наиболее хорошо сохранившихся могильных плит с разрушенного монастырского кладбища. В конце июля того же года была установлена плита с могилы Калнышевского в музейном комплексе, который был открыт в августе 2002 года. Символично, что окончательный вид этот комплекс приобрел благодаря стараниям современных запорожцев. 28 июня 2004г. благодаря всемерной поддержке генерального директора ОАО “Мотор Сич” Вячеслава Богуслаева в Германовском дворике был торжественно открыт и освящен памятник Петру Калнышевскому, изготовленный запорожским скульптором Николаем Соболем.

Священный Синод Украинской Православной Церкви от 23 декабря 2014 рассмотрел рапорт председателя Синодальной Комиссии по канонизации святых архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна, на основе чего благословил местное прославление и почитание в пределах Запорожской епархии УПЦ как местночтимого святого последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского (+1803). Также были утверждены проекты тропаря, кондака, молитвы Святому и его иконописного изображения. Память св. праведного Петра Калнышевского будет совершаться 31 октября/13 ноября (старый/новый стиль), в день его преставления.

13 ноября 2015 годаБлаженнейший Онуфрий Митрополит Киевский и всея Украины вместе с архиереями, приехавшими на этот праздник из четырнадцати епархий, а также священники Запорожской епархии отслужили литургию в память о Петре Калнышевском и причислили его к лику местных святых.

Отныне икона с частицей мощей святого праведника Петра Калнышевского находится в Свято — Покровском кафедральном соборе. На иконе святой Петр Калнышевский изображен перед образом Божией Матери «Самарская». Эта святыня имела огромное значение в жизни атамана. На свитке в руке — слова, обращенные к Богородице: «Молим, покрой нас Честным Твоим Покровом и избави нас от всякого зла».

В Запорожье было четырнадцать местных святых — мучеников за православную веру. Петр Калнышевский стал еще одним хранителем земли Запорожской.

Ну и немного резко звучит "российский царизм", когда речь идет о происках Потемкина и уничтожении Сечи императрицей (частного случая) Екатерины ІІ.

Встречаются опечатки ("Малороссийскої коллегии", "Петр Кальнышевский"), так что возможно замечания нужно отнести к работе составителя-переводчика статьи.

При всем уважении и благодарности за Ваш труд, желаю большей славы для нашей Церкви.